2023年の約10冊

古書の約10冊

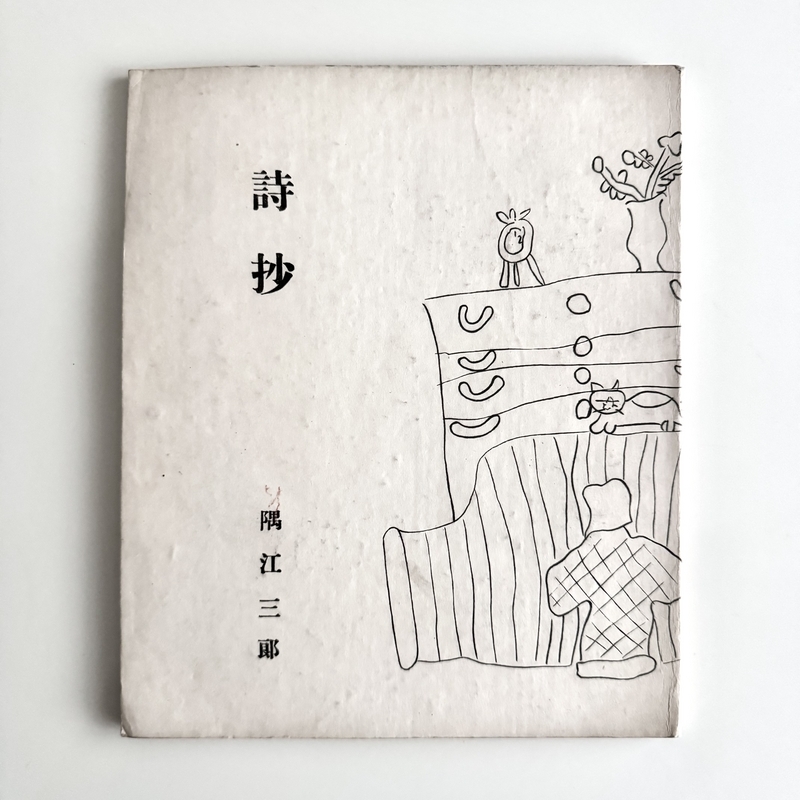

隅江三郎『詩抄』私家版、昭和14年

老いたるノビオ

雲の室(へや)から

私は降りてゆく

かたくなな灌木の

隧道をぬけて。

あしもとの空隙で

私の脚は纖(ほそ)い脈になる。

ともすれば

退(の)いてゆく空

それにも似てゐる

私の耳がら。

私の近眼鏡(ぐらす)も、枯れた。風と、芒の

視界を掠めて

私は登場を遲れた

星色の夜。

遠く、近くを織る

海のMADRIGAL………を、

錆びたその日の

追憶に聽く。歌よ。おお。海の。

海に、はな展(ひら)く、火龍か。

その鱗(うろこ)雲よ。

繰れば日誌は

むかしのままに、

涯ない襞をなして

還つてゆく。ノビオ。

とは言ひ

私は索(たづ)ねあてたのに

若い柔(うつく)しい、薔薇いろの兒を

あなたは抱いてゐる。

恐らくは

父に似てゐる

この兒の眼を

私はしづかに

閉ぢてやらう。………さて、サヨナラを換(かわ)しながら

私達はむかいあふ

すぐ別れるために。

歩いて來た路の

距離ほども

私はあなたに

言ひたいのだが。ああ。雲の邦へ

はかなく搖れて

私は昇(かへ)る

あなたの頬に泛いた

雪片を數へながら。註 ノビオ 西班牙語(情人)とも譯すべきか。

にくたいの詩

をとめは法螺の貝ふき

をとこは木魚たたいて

ふたりとも

口をあいてる

歴史

──一戸玲太郎先生に銃眼から花片(はな)が咲いた

あをい蝶が掌(て)を射(う)たれた

銃坐を背に兵士(ひと)は去つた

拂曉(あさ)──陣地は、崩潰した

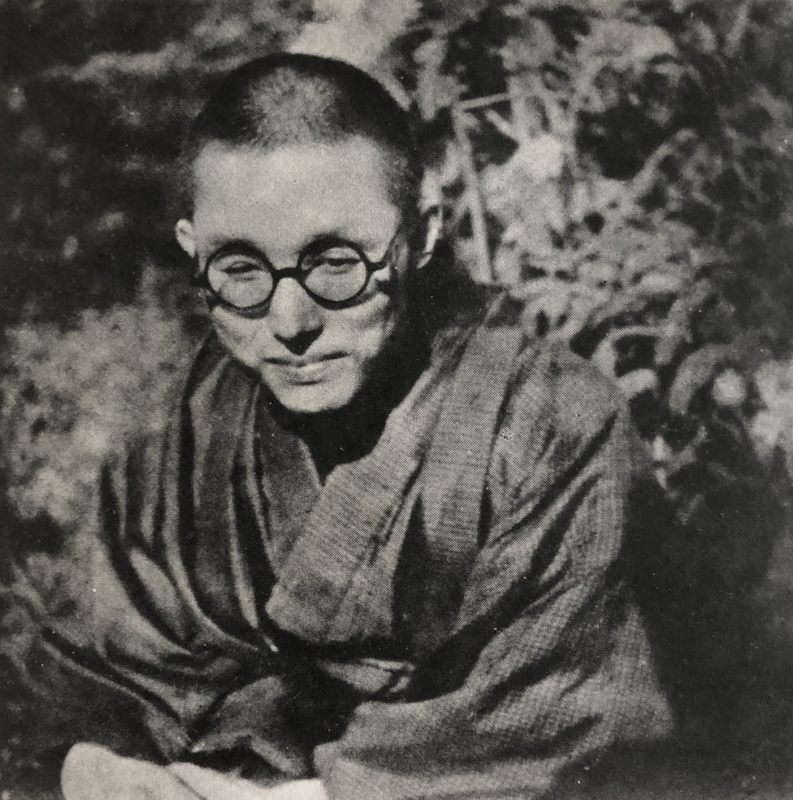

隅江三郎は大正3(1914)年、弘前市生まれ。本名工藤正三郎。弘前中学時代より文学に親しむようになり、詩歌を作る。「実朱姜」(ミス・京)「岬三郎」などを筆名とする。

昭和8(1933)年、第二次「北」、「府」に参加。第三次「椎の木」にも投稿。このころ一戸謙三を知り、野村二三、植木曜介、船水清らと交友。筆名を「隅江三郎」とする。

昭和14(1939)年、岩手医専卒業。岩手病院整形外科教室(岩手医専附属病院)勤務。青森第五聯隊入隊、軍医として山形の部隊に配属され、満ソ国境の綏陽駐屯部隊へ派遣。同年12月、盛岡の友人三浦博の編集により『詩抄』刊行(限定100部)。

昭和18(1943)年、結婚のため一時帰郷。妻をともなって綏陽へ戻る。その後フィリピンへ派遣。

昭和20(1945)年6月30日、ルソン島の戦いへ派遣されるが、上陸前に輸送船が撃沈され戦死。派遣前、マラリヤ罹患により残留をすすめられたが、責任感の強い彼はそれを断ったといわれる。

【参考文献】

「象限」第1巻 水戸敬之助編、象限発行所、昭和8年8月15日/第2巻、昭和9年11月20日

畫

何處からでもいゝ

バア!

と

子供が顔出すといゝ(第1号所収)

室内

飾棚の上に玩具(オモチヤ)の象が載つてゐた

象は光るナイフをふんまへてゐた枕の白さに氾濫した黒髮で

狂おしく兩手を洗ふ女飾棚の上の玩具の象はフランネル

恐ろしい重さでナイフをふんまへてゐた(第2号所収)

「象限」については昨年、水戸敬之助の詩集『氷河』と共に紹介した。

第1号に『氷河』出版記念会の写真が掲載されている。

佐藤春夫・井上康文・金子光晴・大鹿卓・森三千代・伊波南哲・野澤冬歌・臼井元嗣・大坂連次郎・縄田林蔵が発起人だったようで、40余人が集ったと水戸は第1号の後記「ふらぐめんたる」に記している。

写真中央が水戸敬之助。向って左隣は森三千代。水戸が抱いているのは森乾だろう。水戸は乾がまだ乳呑み児のころ金子宅に転がり込んで半年ほど居候したのだった。

野澤冬歌『冷下地層』詩之家出版部、昭和7年

装幀:恩地孝四郎

水戸敬之助の『氷河』出版記念会にも顔を出していた野澤冬歌の第一詩集。

愉悦の一角

塵はどこの家でも裏隅へばかり捨てられた

市の空地と云ふ空地には

日毎うず高く黑い小山が築かれてゆく

臭いのは

やつらの怒りたぎつた聲だらうごとごと街から海岸の埋立地へ

微かな肌と肌を吸ひ合せながら

何か強く物言ひたげに運ばれて行くそれら

それら一つ一つの悲憤のかたまりが

廣い海の一角に

やがてごつちり重い陸地を突き出すだらう泣くよりも醜く唸るのだ

どんなに隅へ隅へと除き去られても

塵は

地球の眞ん中に在る

道

地盤が低い。道は狹くて泥だ。圓タクが通らぬので

誰も彼も殘らず歩いて行くのだ

朝、狹い露路の奧から

二人三人と出て來た連中で

電車通り近くには長い行列が出來あがる

所がこゝまでは誰も默り込んで

同じ樣に急ぎ足で肩を竝べて來るが

急に廣い騒々しい電車道へ

どつと押し出されたら最後

蜂の巣でも突いた樣に

ツイと圓タクへ乘る人と

電車の吊皮へぶら下る組と

まだ歩き續けて行く連中と

ぴつたり區別されるのだ府下から市内へ 長い電車道の兩側に續く

低い澤山の町々から

こうして一個一個ふるい拔かれた仲間が

車輪の廻る樣に朝のかさなる毎に

熱くなる

太くなる

默つて長い行列になる!

発行所は詩之家だが、印刷は黎明社の柴伊穂利で、発売所も黎明社。野澤ははじめ詩之家で詩を書きはじめたが、のちに黎明社の「黎明調」「詩壇」にも属した。そのため佐藤惣之助が序文を、黎明社人脈の縄田林蔵と伊波南哲(詩之家でも親交があった)が跋文を寄せている。

野澤冬歌が水戸敬之助の『氷河』出版記念会に参加したのは、両書とも柴伊穂利が印刷し、黎明社が同時期に販売を手がけた縁からだろう。水戸は黎明社の「黎明調」や「詩壇」に作品を出していたわけではなく、「詩誌には餘り發表されず畫を書き乍ら精進」(「詩壇」第2巻第1号(黎明社、昭和8年1月)「詩壇消息」欄より)していたそうなので、詩人同士の親交はなかったのではないだろうか。

黎明社(のち黎明調社)という名の版元は同時代に複数あるが、こちらは歌人の望月一清が資本を出して両国に設立した印刷・出版所。詩人の吉川政雄や縄田林蔵、歌人の柴伊穂利らがここで働いた。

野澤冬歌は明治43(1910)年、長野県上伊奈郡高遠町(現・伊那市高遠町)生まれ。家業は左官屋だった。詩に憧れ上京、東洋大学中退。第一詩集上梓後、煙突屋や金物屋などを生業とする。昭和18(1943)年、第2詩集『熱風』発表(愛国詩が多い)。以降森山一名義。戦後は金物問屋で成功するが、昭和42(1967)年倒産。以後商売は長男に譲り詩作に熱中。昭和49(1974)年進行性筋ジストロフィーと身体障害者を守る会「長い道の会」結成、以後その運動に献身する。昭和53(1978)年『宮澤賢治の詩と宗教』発表。昭和55(1980)年死去。

【参考文献】

- 小野寺逸也「詩人縄田林蔵の半生」(『歴史と神戸』(第32巻第4号、神戸史学会、1993年8月)所収) ※黎明社について言及あり

- 「黎明調」第15号(森山一追悼号)黎明調詩の会、1981年

長崎浩『裏街』(復元版)地下水出版部、昭和49年

年寄り

年寄りは はぢめ

茄子に胡瓜はいいかッすと

その下宿屋の勝手口に入つてきて

ほうか いらねのかッす と出て行つた

すぐノソノソとひき返してきた時こんどは

女ッ子はいいかッす

みんなきよとんとしてしまつた

その年寄りは縁側にどつかり腰をかけ

孫娘を女中においてくれといつた

百姓はあがつたりだと大きな息をついた

みんな やつとわかつて笑つた

女中はいらないよといはれて

年寄りは重い腰を上げ

ほうか いらねのかッす といつて

またノソノソと通りへ出ていつた

強い外光の中によぼよぼしたその後姿は笑へなかつた。

裏街の詩

淡雪は豆腐屋のラツパの上で消える。

街では大変なことがもちあがつてゐた。

萬引きだ。

赤ん坊背負つた女乞食だ。

さあ出せッと雜貨屋がこづいた。

女の顔がひん曲つた。

背中の子は泣きたてる。

つぎはぎの襟を誰かぐいッとひつぱつた時

ふところからポロリと落ちた。

それは赤い毛糸の子供帽子だ。

みんなハッと見る、

瞬間女乞食はポンとその帽子を足蹴にし、

おう おう おうと

泣く子をゆすりながら歩き出した。

雪が背中の子の小さな頭の生毛で濡れ光つてた。

長崎浩は明治41(1908)年、新潟県新津生まれ。村松に育つ。

昭和3(1928)年より山形県立図書館で司書をしていた。はじめ「山形詩人」「北方」等に抒情詩を書いていたが、東北農村の窮乏を目の当たりにし、また真壁仁と出会い、作風がリアリズムへ旋回。昭和3~9年、「朔北」「犀」などを主宰。昭和11~20年台湾で「台湾文芸」の編集にあたる。台湾文芸協会理事。昭和21年引揚げ、帰郷。

詩集『裏街』の原本刊行に際しては、「犀」で一緒だった詩友・真壁仁が刻字・印刷・製本等の一切を引き受けた。跋文も寄せている。この復元版も、真壁の手元に残されていた一冊をもとに、真壁の手によって発行された。

以上、長崎浩「あとがき」・真壁仁「復元版について」・本書奥付の略歴より抜粋編集。

松永伍一が『土魂のうた』(新潮社、昭和45年)で「年寄り」を引いてこう書いている。

長崎浩の詩は淡いかなしみを漂わしたところに作者の感傷も見えるが、売られていく娘たちの心情は、天保年間に越後の村々でうたわれた「瞽女くどき」によって見事に代弁されている。

杉山平一『夜学生』第一藝文社、昭和18年

硝子

何が 私を追ひつめるのだらう 自分の仕業をにくみ 恥ぢ 責め すべてのものから謙遜し 逃避し 自分をかき消してしまひたい 自殺のいざなひでもなく 深い山に隱棲する孤高でもない 黑衣の人が夜の闇の中へ溶けこんで行くやうに この白日の中へ溶けこんでしまひたい それは 小さな水溜りを殘して消えて行く氷のあの感傷でもない しづかに拭ふうちに見えなくなつてしまふあの質のいゝ硝子のやうに消えたい 粗忽な人はうつかり手をさしのべて コツンと固く 少しばかり冷たく はじめてその存在に氣付くだらう あゝ 何かゞ私を追ひつめる 私は拭く 微塵に碎ける誘ひに耐へて私は磨く しかもなほその底から曇つてくるこの霧のごとき憂欝は何か

時局を意識した詩もあり、時局柄捨てられた詩もある(あとがきより)が、昭和18年という年に高い純度の抒情が保てたこの詩集は戦時下文学の珠玉であろう。

『白崎禮三詩集』青山光二・富士正晴編、発行人・富士正晴、昭和47年

題字:富士正晴

髑髏

身も弛(たゆ)み 吐息に深く 噎ぶとき

つと あらはれる 不氣味な髑髏

心の底の 隅(すみ)隅までも

見透すやうな その眼(まなこ) 冷(ひややか)な虚(うつろ)なその眼(め)は 虚空に放たれ

重く苦しい 沈黙(しじま)をついて

飛び 木霊する 清い征箭(そや)

矢は適確に 的を貫きそれは髑髏の 投げる侮蔑か

聊の 情(なさけ)もまぢへぬ 燦たる征箭に

堪え得ず 潰(つひ)え 喘ぐもの否否血塗れ 髑髏よつねに わが 胸を

ともすれば そなたを抱いておろねぶる

この 愚しい 腕を逃(のが)れて

屍

魘されながら ねむつてゐた

魔女の 冷い むくろを抱き

爛れた肉の 匂ひに痺れ

かつての姿を 空しく夢みて清め捧げる 血に浴みして 心の儘に

空の深みに 翔り去る

眸に忘我の 蔭と湛へた

天女に見紛ふ 姿を夢みて淫らな望みに縛られて

女は 妖しい 魔性を失ひ

なほも 執拗く 渇きに喘ぎ心を鎔す ああ この麻酔

濃血を啜り 死ね 妻よ

命の 定かな 目覺めの爲に

三高の校友会誌「嶽水会雑誌」、第三次「椎の木」、同人誌「海風」から53篇。

白崎禮三は大正3(1914)年、福井県敦賀郡敦賀町(現・敦賀市)生まれ。家業は薬局。

昭和6(1931)年、三高の文科甲類に入学。同級に織田作之助・瀬川健一郎、一級上に森本薫・田宮虎彦・青山光二らがいた。フランス象徴詩に没入し、中学時代級長をつとめた優等生は無頼の文学青年に変貌する。

昭和7年、第三次「椎の木」に詩を書きはじめる。同級の織田作之助と同じ下宿で起居を共にする。昼夜文学を談じ、街を彷徨する生活が続く。

昭和8年、「嶽水会雑誌」に詩を発表しはじめる。一年休学していた青山光二と同級になり、織田作之助と三人の交友が始まる。胸部疾患により同年末から翌年9月まで休学。

昭和10年、青山・瀬川・柴野方彦・深谷宏らと同人誌「海風」創刊。6年続く。

昭和11年、織田と共に留年をくり返した三高を退学。上京して青山と共同生活。ふたりで夜の街を歩き、深更アパートに帰って朝まで書を読み詩を推敲する日々。

昭和13年夏、健康状態かんばしからず、敦賀の実家に帰る。昭和15年春から約1年、信濃追分の「油屋」で転地療養。

昭和16年上京、叔父の紹介で、「読物と講談社」に入社。

昭和18年夏、胸部疾患が悪化し帰郷療養。昭和19年1月20日死去。

以上、青山光二による略年譜より抜粋編集。

織田・青山とのデカダンな関係は、青山の実名小説『青春の賭け 小説織田作之助』に詳しい。

富士正晴とは、三高時代に文芸部の会で顔を合わせた以上の付き合いはなかった。富士は野間宏・桑原(のち竹之内)静雄と同人誌「三人」を出していた。昭和17年に東京で再会して3、4回ほかの友人を交えて飲んだ。そのとき富士は白崎のアパートで詩稿を見せられ、批評を頼まれた。富士はある日、そのことをふと思い出す。そして、白崎の詩集が出ていないことにも気づいた。

織田作之助が生きのびていたら、白崎と大の仲良しだったから、きっと何とかまとめて出版していただろう。今のわたしにはそのような力もないが、ほっておけば白崎の詩も散逸してしまうかも知れない。せめて、三、四夜の交友の記念のためにも、せめてタイプ印刷ででも、彼の詩集を作っておきたいと思った。

織田作のほかに、青山光二も彼の仲良しであったから、青山に連絡すれば手許に原稿や切り抜きがあるかも知れぬと思い、連絡すると、あるだけのものを送ってくれた。又、三高の校友会雑誌「嶽水会雑誌」にものっている筈だからと思い、京大教養部の助教授の山田稔に労を患わせてこれもコピイを手に入れることが出来た。「あとがき」より

山田稔さんの『富士さんとわたし』や「富士正晴という生き方」(『天野さんの傘』所収)にも言及あり。

飯沼文『テスカポリトカ』詩学社、1972年

むかし

おまえのミイラを神としている人たちがあったが

おまえを兄弟のように抱きあげ

砂漠のあるところまで連れてゆくのは……

食事のあとの白白しい皿のもので

おまえを手なづけることを思ったが

うっとうしくて

風よけの帽子にもならない おまえ「猫」より

夫は京大の農業経済学者で「日本小説を読む会」の熱心な会員でもあった飯沼二郎。

山田稔「一徹の人──飯沼二郎さんのこと」(『マビヨン通りの店』所収)で、「猫ぎらい」で「詩を書き絵もよくする夫人」として登場する。

『松木千鶴詩集』松木千鶴詩集刊行会、ぱる出版、1998年

ちくび

夕か暁のやうなひかりが胸間に漾(ただよ)ふやうになった。

角笛が聞こえたり

言葉のない喜びが叫び声を挙げて居たり、

愛といふ愛が完成され、

二つの乳房は噴泉の甘い放射を待ちかまへ。

けれど

をみなのちくびは

たべてしまひたいやうな

桜の実のあかさが消えてしまつた。

叡智のごときものであらうと

そこにはもうまあるい虹が

懸らなかった。

檻

到るところに檻がある

女が入った檻がある

女の中に檻がある

私の入った檻がある拳を振り

体を投げ

気狂いのような私がいる

歪んだ檻に私がいる

氷

あなたは遂に氷となるでせう

見えるやうで見えない

厚い氷と

見えないやうで見える

透明な氷となるでせう

触れるものすべてを

あなたは結晶させ

氷の透明となる

蒼い雪渓の沈黙に

あなたはなる

あゝ

それを覗いたものは

その眼を灼く 皮膚を灼く

ふたゝび消ゆる事のない跡をしるす

松木千鶴は大正9(1920)年、長野県長野市生まれ。間もなく父母とともに東京市向島区墨田町に移り住んだ。府立第七高等女学校に学ぶ。

昭和12(1937)年頃から詩作をはじめ、「日本學藝新聞」、詩誌「歴程」などに作品を発表した。昭和14年、アナキスト遠藤斌と結婚。宋世何や辻潤など多くの知友に恵まれた。

戦後アテネ・フランセに学ぶかたわら、日本アナキスト連盟の機関紙「平民新聞」の刊行に編集長遠藤を助け、同紙上に多くの作品を発表した。昭和22年6月から病床に臥し、昭和24年2月2日死去。

以上、略年譜より抜粋編集。

喜谷繁暉『北条』私家版、1969年

須恵器片・紅絹・大福帳の切れ端・縞帳の切れ端・著者の油彩キャンバスの切れ端・著者が着ていたシャツの切れ端・黄色の硫酸紙にそれぞれ詩篇が貼られ、自刻自摺の千代紙を貼った小箱に収められている。

300ほど作られ、材料揃えが大変だったという。(『喜谷繁暉詩集』解題より)

霊屋

故郷の小川には私の血が流れている

蜆などを底に沈めて

不意に蛇が動き出すと

川は一米ばかりも身をくねらせてそのまゝ動かなくなってしまう

川底には新仏の霊屋の骨が白く突きささっている

喜谷繁暉(1928-2009)は具体美術協会の作家だった。

詩業は『喜谷繁暉詩集』(編集工房ノア、2004年)にまとめられている。

新刊の約10冊

図書新聞(3614号・2023年11月11日号)に、『父、高祖保の声を探して』の書評を寄せた。同紙は電子版、PDF版でも購入できる。『忘れたステッキ 武田豊詩選集』澤村潤一郎編、龜鳴屋、2023年

編集と解説を担当。

琵琶湖畔の町・長浜で古本屋ラリルレロ書店を営みながら詩をつくり、「おっちゃん」と呼ばれ愛された武田豊(1909-1988)。眼と耳が不自由だった。

そのひたむきな詩のあゆみを、ラ・リ・ル・レ・ロの5章で辿る。

龜鳴屋本第38冊、置去り詩人文庫5

『いのちの芽』(復刻版)大江満雄編、国立ハンセン病資料館、2023年

初版は1953年三一書房刊。国立ハンセン病資料館の企画展「ハンセン病文学の

新生面 『いのちの芽』の詩人たち」(2023年2月4日~5月7日)に合わせて復刻された。

『趙根在 地底の闇、地上の光―炭鉱、朝鮮人、ハンセン病』原爆の図丸木美術館、2023年

同名写真展の図録。趙根在の自伝的回想「ハンセン病の同胞(きょうだい)たち」も収録。

2022年の約10冊

古書の10冊

水戸敬之助『氷河』黎明社、昭和8年

響

枕に耳をあてゝ

暗い胸の響を聽く

北斗七星が冴えてゐる

妙な氣持

讀みさしの本を

そつと胸にのせ

指を組んで死んだ眞似する

雜音

私といふ全部から

凡ゆる雜音が消失して

頭がはつきり澄むことがある

それは孤獨の氷結

集團からの追放で

刹那! 思はず合掌する

祈るためではない

消失した雜音を

一番遠い幼い日の記憶から

順々に喚びかへすためだ

貧しい友の部屋

お茶菓子さへ無かつたが

机の小さな鏡に

マリヤの白い手が映つてゐた

書肆田髙さんの目録より。(今年から紙の目録をはじめられたようだ。カラーの書影入りでよい)

著者については全く知らなかったが、洋画家という目録の説明と、その簡素な装幀に何となく惹かれて注文したのだった。

佐藤春夫と森三千代が序文を寄せている。発行人は縄田林蔵(農業詩人になる前の)。

自序に金子光晴への謝辞がある。曰く、「あらゆる點で私の最も不安定時代大變お世話になつた金子光晴氏に感謝致します。詩集を出すときは何か書くといふ古い約束でしたが、御多忙のため間に合はなかつたのは殘念です。」

水戸はこの詩集を出したあと、同年8月に「象限」という詩誌をはじめる。翌昭和9年11月発行の第2号まで確認できる。1号・2号ともに、執筆同人として水戸と金子光晴二人の名が記されている。印刷者は縄田林蔵。

「象限」第1号は、詩(野口米次郎「碑銘」・水戸「詩集」・金子「詩章」)、『氷河』の合評(伊福部隆輝・角田竹夫・吉川則比古・深尾須磨子・正岡容・金子が寄稿)、金子の散文詩「龍」、水戸の短篇「幽霊」という構成。金子はここで「何か書くといふ古い約束」を果たす。第2号は水戸の詩のみ18篇掲載。

第1号に掲載された金子の「詩章」は2章からなる「南方詩集」系の詩だが全集未収録。そこで使われているいくつかの詩語が「雨三題」(『女たちへのエレジー』所収)・「無題」(昭森社版『金子光晴全集』第4巻所収)に見える。後年解体されてこれら他の詩に吸収されたか。散文詩「龍」は、未刊詩集『老薔薇園』収録の同名詩と異同あり。初出形だろうか。

金子光晴の例えば全集の年譜などに水戸敬之助や「象限」の名は出てこない。二人はいつどこで出会ったのか。

森三千代の『氷河』序文は1932年(昭和7年)11月4日付で、「私がヨーロツパに旅立つ以前からの知りあひで、既に六年餘のながいつきあひである。」とある。「象限」第1号の『氷河』評「氷河に就いて」で金子は、「佐藤春夫氏の家であつて以来」「水戸君の詩を透して僕は、北國といふものを考える」と書いていた。これらを念頭に、金子の自伝類を読み返す。──と、『どくろ杯』にそれらしき人物を見つけた。

夜も、昼もけじめのないそんな私たちの生活のなかに、邪魔がとびこんできた。佐藤春夫を訪ねて話していると、傍らにみしらぬ青年が坐っていたが、私が辞して表に出ると、その青年が追いすがるように話しかけた。ゆくところがないから一晩泊めてくれという。笹塚にかえって心待ちしていたが、訪ねてこないので、私が一応そのとき拒(ことわ)ったので、他のあてがあったのかと思っていると、十一時すぎになって訪ねてきた。秋田県横手の人で、小娘に惚れられそうなのっぺりとした痩浪人といった風態のM君という青年で、子供の遊び場だった三畳に泊めると、そのまま居ついて、一晩が半歳になった。食事に出てくるだけで三畳にこもりきったその男は、いつ出てゆくともわからず、尻をおちつけてしまった。

中公文庫(改版)p.89/全集第7巻 pp.49-50

この「M君」が水戸敬之助であろう。上海へ旅立つ前に引導を渡したと同書にあるので、つまり1926年(大正15年)の秋から1927年(昭和2年)3月ごろまで笹塚の金子宅に居候していたことになる。幼子のいる貧乏所帯にはさぞかし「邪魔」だったろう。

※補記:原満三寿『評伝金子光晴』(北溟社、2001年)でも「あつかましい浪人者」と言及されているが、「水戸啓之助」と名前に誤字がある。(p.162)

だがその後の金子夫妻の長い東南アジア・ヨーロッパ放浪を経てもなお交友が途絶えることはなかった。「象限」第1号の正岡容の『氷河』評によると、同詩集が出てまもなく、金子は正岡と連れ立って水戸を訪ねている。

『氷河』「象限」よりのちの詩業は詳らかでない。

太平洋画会・示現会の画家としての略歴がこちらにある。(『氷河』について記載あるも刊行年が間違っている)

戦中は中和国民学校(現・墨田区立中和小学校)で美術教師をしていた。疎開時のエピソードがこちらで読める。

絶筆となった画「庭」をこちらで見ることができる。

奇しくも、水戸敬之助と金子光晴は同年同月に亡くなった。(水戸は1975年6月7日、金子は6月30日没)

丹羽哲夫『緑の假睡』詩文學研究會、昭和14年

午後の傾斜

見知らぬ微風のほとり

砂丘の午後の傾斜に

鳥の趾跡も既になく

雲は明日のやうに低い僕のノオトは斜線に始まる

抛物線の兩端では

インクに滲みた話し聲

僕の聲はとどかないむしろ砂岳の麓に

一箇の哲學的な花を植ゑ

流れない川に

石と共に流れやう

眼覺め

わたしはわたしの靑春(はる)を思ふ

それは陽光(ひ)に透かされた私の指である

わたしはわたしの指に沿つて歩く

あなたの影がわたしの進路(みち)に透映(うつ)つて………小鳥の唄がわたしの影を覆つて

潮騒にも似た夢がわたしの心に滿ちるわたしは眼覺めなければならない

わたしの指はわたしの風景の周圍に運動する

それはわたしを覺ますためにわたしを眠らせる

故丹羽哲夫略歴

本名博。大正五年二月十六日愛知縣彌富町に生る。明倫中學、名古屋藥學専門學校を經て現在東京帝大藥學部専科生として研究中昭和十七年十二月二十八日逝去。

詩歴としては昭和十一年詩誌「偶像」を友人木下夕爾、最上八平等と發刊せしことあり。昭和十二年春、詩文學研究會創立されるや直ちに會員として參加、「詩文學研究」に幾多の詩作品と評論を發表して現在に到る。著書として詩集「綠の假睡」(昭和十四年十月刊)一巻あり。「詩文學研究」第15輯(昭和18年9月)p.89

石神井書林さんの目録より。

梶浦正之の「詩文學研究」に創刊から加わる。同じくこの詩誌に拠った木下夕爾は名古屋薬専の同窓。『緑の假睡』と木下の『田舎の食卓』は、詩文學研究會からほぼ同時に上梓されている。ともに梶浦正之が序文を寄せた。

丹羽の没後、「詩文學研究」第15輯で追悼特集が組まれた。最上八平・小林正純・梶浦正之が追憶を綴っている。木下夕爾は、詩「田舎の食卓」一篇のみを寄せた。

田舎の食卓

──生前の丹羽哲夫に──

木下夕爾

乾草いろの歳月が燃される

僕のまわりで

あの蜜蜂の翅(はね)の音が

僕を煑る

悲哀の壺で

あゝ とろ火で

「生前の丹羽哲夫に」の部分は、詩集『田舎の食卓』(詩文學研究會、昭和14年)では「TO my T. Niwa」となっていた。丹羽との友情を記念する作。

矢野文夫『鴉片の夜』香蘭社、昭和3年

酒場

──好んで酒場と工場を描く長谷川利行氏に──バツカスよ

お前は馬鹿だ醉へば

お前の山羊鬚なんぞ忘れてしまふバツカスよ

空のビール樽かゝへて

早く昇天しろ

暗らい雨

暗らい雨がやつて來た

私は納骨堂のやうに

私の魂を陰鬱にとざしてしまはう

そして黑い光で物を考へやう

一日光の落ちて來ない窓から

高くかぎられた大空の一片をのぞくやうに暗らい雨がやつて來た

巷々を納骨堂のやうに

黑くとぢこめよ

巷の浮氣な幽靈共を

屍衣で蔽へ

第一詩集。序文・三木露風、装幀・恩地孝四郎、挿画・長谷川利行(「農園」・「煙突のある風景」)

井上多喜三郎『花粉』靑園莊私家版、昭和16年

限定30部のうちA版(1~6番)の5番本。肉筆装画・阿久津昌太郎。

2022年は多喜さん生誕120年だった。(1902年(明治35年)3月23日生まれ)

花粉

僕の癖のままに

歪んでゐる自轉車でしたくるつた僕の自轉車に

平氣で乘るひとよ

鶏や犢が遊んでゐる

狭い村道を

走りながら

カネエシヨンのやうに手をあげるひとよ

言葉

帽子の中に言葉はなかつた

帽子もすでに儀禮を越えた

僕等のまわりにもえてゐるお天氣

僕等は氣球よりも輕い

飛翔する

不誠實な言葉の領域から

高森文夫『浚渫船』由利耶書店、昭和12年

題字と序文・日夏耿之介。

冬

マツチをすつたら

牛の匂がして

薄陽のあたつた

枯草の丘に

わたしは寢そべり

山肌と空との切線にむかふ

切ない旅愁に睡り入つた風の吹く日

野原のなかの

つゝましい小徑をふみ

杉林を通りぬけて

年老つた樵夫(きこり)がみつけたものは

枯木にぶらさがつて

風にゆられてゐる

白骨だつた

劫

始もなく終りもないやうな晩でした

悲痛なほど 物懶い

僧院からの讀經のやうに

地引網を曳く男女の聲がして

空のいづくにも星影とてなく

思出の 暗く 哀しい晩でした渚にそつて 際限もなく

わたしはさまよつてゐたのですが

波の穂頭は よせてはかへし

水泡(みなわ)の白齒が氣狂の笑ひのやうで

さくさくと砂を踏んで私は歩いてゐたのですが

それがまるで他人(ひと)の足音のやうに思はれましてねどこか とても遠くの岬から

燈臺の三閃光が ときをり

忘れられたやうに暗い海面を照らして

たれもその恐しい孤獨にさへ氣づかなかつたのです思出のなかのやうに

地引網を曳く 男女の聲が

いつまでも耳に纏はりついて

まるで地の底からの呻きのやうでしたがね單調で 狂ほしい

暗いどこかの濱邊のことで

子供の泣聲さへもしてゐました……

小川富五郎『近世頌歌』書物展望社、昭和15年

靜物

コスモスの

針のごときなる

繁殖を見たり

また色硝子のやうなる

華麗を見たり

圓舞(ロンド)は蝶よりもトンボに秀抜

ミミズ

靑大將

トカゲのごとき

みな地軸をば圓周して

レモンのやうなる

ベヱゼを

せり

サボテン立體

影を鮮やかに巻いて

その立體は稀有である

亞熱帶の月夜に笑聲がする

やがて寄添ふ二個のかげが浮び

それらは立體の影の眞上に來ると

──間隙のない直線となる

言語よ

この熱風のやうなヱモーシヨンにマイナスされる

音樂よ

この强烈な無韻の律動に音(ね)をうしなふ

砂にパツシヨンの電子は撒かれて

その立體の影の眞上へ

直線は大きくそのままに折れる

第一詩集。序文・岩佐東一郎。従兄に千家元麿。千家の「詩篇」同人、のち「新領土」同人。「文藝汎論」に寄稿。

戦後、昭和21年6月児童誌「こども雑誌」創刊。誌名を「子供雑誌」「金と銀」と変え、昭和23年3月まで続けた。昭和26年より「歴程」同人。

「青山鶏一」名義で第二詩集『白の僻地』(書肆ユリイカ、昭和29年)、第三詩集『悲歌』(詩と文学社、昭和41年)。昭和50年筆名を小川富五郎に戻す。選詩集『小川富五郎詩集』(風書房、昭和54年)。昭和61年9月18日死去、81歳。第一詩集のころより眼疾を患い、目が不自由だった。

以上、「歴程」の追悼号(341号、昭和62年3月)に拠る。

丸山豊『孔雀の寺』金文堂出版部、昭和22年

敗戦後タイのキャンプで医書にローマ字でしたため持ち帰った戦旅回想の四行詩28篇と戦中の作5篇。

「私にとつては永久に捨去ることのできぬ素描帖」(「巻末の言葉」より)

疼痛

ボルネオ潮が干いた原始の渚

私の孤獨な足跡で

朱い小魚が泳いでゐる

朝の傷口が泳いでゐる

孔雀

ビルマ羽根にちりばめた千の眼で

いつもおのれを見きはめてゐる

いたましいかな 野の孔雀

美しいかな その虛勢

森竹夫『保護職工』風媒社、1964年

保護職工

働いてゐるこの機械は家庭用シンガーミシン臺ではない

旧式な製本の安機械

彼女は磨き齒車に油を注(さ)す

埃をうかべた日光が漸くさぐりあてるくらがりで

だまりやさん

だまりやさん

だけどわたしはお前がぢつと何をこらへてゐるのか知つてるの十六歳未満だから保護職工

何てかがやかしい名だ美しい名だ

殘業はたつぷり四時間

活動小屋のはねる頃になつて

半分眠つたこの保護職工は繩のやうなからだで

露地から電車にたどりつくガスのたまつた神田の工場街では雀もあそばない

十一月に入つて冷たい雨がふり出した

通りがかりに見ると彼女は今日も見えぬ

ぢつと光をこらした機械の上におどろくべき鮮明さで

保護職工の指紋がついてゐた〈昭和四年十二月・一九二九年版「學校詩集」所収〉

北満から乞食同然の様で避難してきた多くの日本人救済のために、発疹チフスの巣くつである難民居住区のただ中に赴き、感染、高熱のため意識不明のまま死んだ。虚弱な父を危険を伴う仕事に駆りたてたものは、若き日、貧民窟の人々・保護職工・辻君、それら不幸に苦しむ者たちに寄せたあの「愛」ではなかったろうか。買ってきた古本を酒精で消毒しなければ気のすまなかった父が、虱の猖けつする難民地区を駆けまわらずにいられなかったのは、不幸を黙視できぬ父のヒューマニズムであったように思えてならない。

富田窿「父・森竹夫の想い出」より(同書 p.48)

三男・三樹もまた詩人となった(三木卓)。

2021年の約10冊

古書の10冊

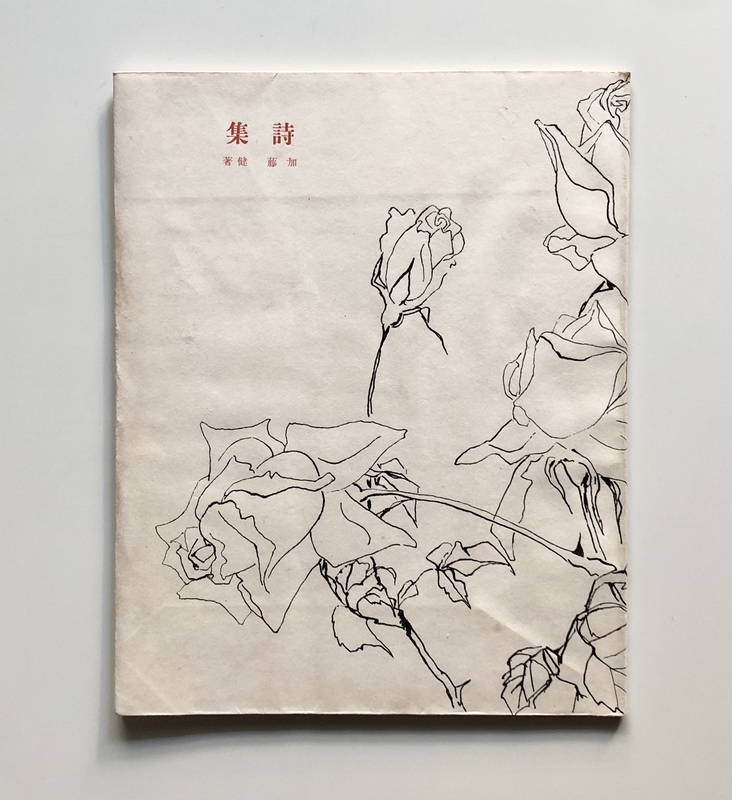

加藤健『詩集』竹村書房、昭和13年

やわらかに、雪へ、死顔(デスマスク)、 ──自らをいとほしんでゆくのだ。

第六詩集。装幀・挿画は藤田嗣治。詩集も詩もすべて無題。

4年前に石神井書林古書目録で第一詩集に出会って以来、この盛岡の詩人に惹かれてきた。今年全12詩集が揃ったのだった。最後の一冊も石神井書林古書目録より。

本書を含め、詩集5冊の装幀・挿画を藤田嗣治が手がけている。藤田に師事した澤田哲郎の妻は、加藤健の妹・園子(兄と同じく医師)。村上善男『色彩の磁場』によると、盛岡から上京した澤田は加藤健の紹介状をもって藤田のアトリエを訪ねたという。では、加藤と藤田が知り合ったのはいつだったのか。

美術家の村上善男(詩人としては橡木弘)の生家は、盛岡の詩人の生家・加藤医院のはす向かいだった。村上には加藤の記憶があり、詩「鰯」に「銀縁眼鏡の白皙の」若先生の姿を記している。加藤詩の原風景をよく知る村上は、藤田嗣治の装幀を次のように評している。

藤田装、その成果を評価する向きもあるが、私見では、藤田の楽天性と技術至上主義は病床幻想ともいうべき加藤の透明なデリカシーと、とうてい交差し得ないように思われる。

村上善男『盛岡風景誌』用美社、1986年、p.51

「病床幻想」と断じるのはどうかと思うが、藤田の装画・挿画が加藤の詩と必ずしもマッチしていないのは、その通りと思う。

先年、大川美術館で再現された松本竣介のアトリエの本棚に、加藤健の第八詩集『記録』があった。図録によると、加藤の献呈署名入りである。二人にどのような交友があったのか。盛岡の二人の家は、中津川をはさんで近かった。ともに盛岡中学の出身だが、入れ違いに卒業入学しているので学校での面識はない。直接知り合ったのは上京後、松本竣介と親しかった義弟の澤田哲郎を介してではなかろうか。

加藤健はこれまで立原道造との関わり(「盛岡ノート」の旅)において語られることはあったが、藤田嗣治、澤田哲郎、松本竣介、村上善男(橡木弘)らとのつながりも興味ふかい。

ともあれ、加藤健の盛岡を歩きたいと願っているが、疫禍によりのびのびになっている。

加藤健の詩集は12冊のうち6冊が『詩集』とだけ題されていて、同年に2冊出ていたりもするので、もとめる際は書誌に要注意。

【詩集一覧】

- 『詩集』詩洋社、昭和6年5月20日(装幀:前田富子)

- 『詩集』竹村書房、昭和11年10月25日(装幀:五十澤二郎)

- 『詩抄』竹村書房、昭和12年4月30日(装幀:藤田嗣治)

- 『詩集』竹村書房、昭和12年11月10日(装幀・挿画:藤田嗣治)

- 『詩集』竹村書房、昭和13年3月25日(装幀・挿画:藤田嗣治)

- 『詩集』竹村書房、昭和13年9月10日(装幀・挿画:藤田嗣治)

- 『詩集』詩洋社、昭和14年8月29日(松田幸夫との共著。装幀:深澤紅子)

- 『記録』創元社、昭和16年8月5日(装幀・挿画:藤田嗣治)

- 『馬・鯨・鮎』詩洋社、昭和19年3月20日(非売品)

- 『りんごの枝に』自家版(臼井書房)、刊行年月日の記載なし(昭和19年)

- 『鳩笛』加藤健遺稿詩集刊行会、昭和20年11月8日

- 『雪』臼井書房、昭和21年1月5日

上記詩集を原本の複写でまとめた全詩集がある。重複する詩は初出のみ掲載。藤田嗣治の挿画は省かれているが、巻末に表紙の写真や書誌などがまとめられている。

- 『加藤健全詩集』川口印刷工業株式会社、1994年

【加藤健とその周辺に関する参考文献】

- 田中規久雄『詩洋五十年史』アポロン社、1973年(上巻)・1978年(中巻1)・1981年(中巻2)・1983年(中巻3)

- 佐藤実『立原道造 豊穣の美との際会』教育出版センター、1973年(pp.156-163「加藤健の詩」)

- 佐藤実『立原道造ノート』教育出版センター、1979年(pp.138-219「加藤健の詩と生涯」、初出は「四季派研究」4号・6号)

- 深沢紅子『追憶の詩人たち』教育出版センター、1979年

- 村上善男『印壓と風速計』駒込書房、1979年(pp.88-100「硝子の羅針儀・加藤健第二詩集考」)

- 村上善男『盛岡風景誌』用美社、1986年(pp.49-62「母衣の箱─加藤健ノート」)

- 村上善男『松本竣介とその友人たち』新潮社、1987年

- 村上善男『色彩の磁場』NOVA出版、1988年

- 佐藤実『深沢紅子と立原道造』杜陵高速印刷出版部、2005年

- 図録『松本竣介 読書の時間』大川美術館、2019年(松本竣介の本棚写真と蔵書目録収録)

『河田誠一詩集』昭森社、昭和15年

春

タンサンの泡だつだらう海峡の空は

つめたく暮れた。

なまあたたかいかぜの記憶は

かすんだ雨のなく音。ボロボロの鳥。

わたしの抱いてねたあなたの肉體は春であつた。

悲慘の港

朝、水煙をのこして去る。船の纜をあげて、地獄の鬼をのせ、ヒマラヤの白雪を積み、悲慘の港を出づ。

こは、傷つきし者のみ。鬭ひの火焔に髪燒けし者のみ。

われの歡ばしむるところ。われのかなしむところ。

みなとほく洋上にありて、雨にぬれしパン、腐れし牛乳は、水路三日にして下船せし地獄の鬼にのこさせむとせしなり。悲慘のみなとに行け。

春ふけし夜をこめてゆけ。

街々の酒は苦く、船宿の女は美しからず。

されど、赤黑き愛欲の

つめたく重い花のいのちになかむ。哭くは人にあらざりき。

燃ゆるは犬にあらざりき。

かくて犬のごとき人のみゆけ、悲慘の港。うるはしくなつかしき悲慘の港。

われ、かの港にて犯せし殺人の罪科の追放にあまんじ

いまより後、苦惱をしぼる牛を飼はむとし、大陸の沙漠にゆかむとす。

2021年は詩人生誕110年。23歳で亡くなった2月に、詩集とそして詩稿がやってきたのも何かの縁だろう。

縁といえば、稲門に学んだこと(河田は第二高等学院を一年で退学)、詩人が生まれ育った讃岐は妻の郷国であることが、詩人との微かなつながりに思われる。いつか仁尾の港を訪ねたい。

詩人の生涯については青木正美氏の諸著作に詳しい。詩を書かなくなってからは小説に打ち込んでいたようだ。神戸雄一が主宰していた文芸誌「ヌウベル」第一輯(朝日書房、昭和7年)に寄せた小説「浪の雪」(長篇「山雀」の一節)のおわりは、上に掲げた詩「悲惨の港」を思わせる。

そして由利はふと、連絡船から闇夜の海面に積んでゐた眞白い浪の雪を思ひ出したのだ。バタリと玄關にたふれた由利が叫ぶのであつた。

「兄さん、雪が、浪の雪が──」

文芸誌「ヌウベル」が何輯まで出たか知らないが、第一輯は同年末に『小説・エッセイ』と改題され、同一版を用い上製本で再刊されている。

神戸雄一『岬・一點の僕』作品社、昭和2年

坂の詩

唯一息に驅けあがれよ

蛇背に似る地質の皺を──

第二詩集。発行所の作品社は神戸の自宅。発行者は野村吉哉。発売所はミスマル社でこれは野村の自宅。

装幀は恩地孝四郎。序文を高村光太郎が、跋文を金子光晴と野村吉哉が寄せている。

扉に恩地の蔵書印。

坂井一郎『揺籃歌』木星社、昭和18年

冬空

北の町、冬は快よく迎へられてゐた。冷たい風のなかを氷蝶がひとひらひとひら…………舞ひ翔んでゐる。私達は瞳を上げる。左様!! ここでは空は氷海なのだ。海は胎動し氷片は降りしきつてゐる。氷海は神苑を取り周(ま)いてゐるのであらう。氷層の罅裂(さけめ)より天使たちは頬を光らせ地上を垣間見てゐる。雪に乗り、雪に染まり、天使たちは舞ひ下りてくるのだ。そして束の間の生命(いのち)を頌(たた)へ崩れて逝く。涯しない冬を循り、零れ流れる天使たちの血潮は雪の影で白熱し飛翔する。あのやうに青冴えて氷蝶が…………。

すべての窓はひらかれてゐる。天使たちの悲歌はたとへようがないであらう。歌は徐かに私達の泉に溶け入り水嵩はふかまつてゆくのだ。そして私達の上空にて時間と空間とが美ごとに交感したとき、泉は清冽な水沫を湛へ鮮かに湧き溢れてゆくであらう。北の町、そして冬。白い天使たちの土地であつた。冷たい風のなかを流れ…………氷蝶がひとひらひとひら…………レクヰエムのやうに…………舞ひ翔んでゐる。

小樽で詩誌「木星」を主宰した詩人の第一詩集。装幀・挿画は國松登。

石川道雄『ゆふされの唄』半仙戲社、昭和10年

冬の夜

横丁を曲つたら月がいよいよ冴えて

軒下に雪が殘つてゐた雪は泥にまみれてゐたけれど

菊の花が一束さゝつてゐた菊の花はきなちやけてゐたけれど

捨てられたと思へばいとほしかつた冬の夜更けの裏通り

風流に寂し過ぎる月と雪と花と──

越智弾政『盗まれた市街圖』黎明社、昭和6年

胎内中毒

骨の芯にはうつろな世紀のニヒルがある

敵として現はれてくる可抗的な事象の前に

血みどろな蜥蜴の焦燥はないが

屈辱的な呼吸は生活に困憊を與へる

呻吟と切齒の眞只中に旗をおし進めることを恐れはしないが

巢だつことのできない物質の商標は

わたしを未熟な潜水夫とする

笑ひは人生の昧爽を日蝕にする

間野捷魯『體温』日本書房、昭和8年

ゆふかた

窓々の硝子をほのかに染めて

夕映は燃え またひとりで消えていつた。誰もをらない運動場の

あをい靄のあちらで

小使いの子は白い裾をなびかせ

ひつそりと 遊動圓木に乗つてゐる。

親愛

農村學童(3)

腕を擴げてみてもこどもらは飛び込んでは來ない。

かつて

親愛がどんなかたちでなされて來たか………

わたしははげしい羞恥の中で

微笑(ほゝえみ)を凍らせそのまゝ腕をすぼめる

默つて 洟汁をすゝりあげて

こどもらはまためいめいに散らばつて行つてしまつたのだ。

熟鮎

鮎は熟(う)れて

跳ねかへることがもの憂いものになつてゐた

はち切れさうな腹だ

ものくるほしく

岩のぐるりを廻(めぐ)りつゞけてみても何もありはしない。眼(まなこ)を据ゑて ぴつたり腹を海底の砂泥(すな)にくつゝけて

鮎はしみじみと産卵したいのだ

海へ あのまつ蒼な海へ往(い)にたいのだ。どこからかさつと時雨れてきた

水の面の樹の影をたゝいて

雨は細かなしぶきをあげて行つた

そして そんな日

よけいにくるほしくなつた鮎の群は

めぐる岩角で

鰭と鰭とをぶつゝけ合つたりするのであつた。

ある心境

行きゆきて

行ききはまるところ死がある………さう想ふとき

いつも わたしはほつとする。

※「ほつ」に傍点

『癩者の魂』全生文藝協會編、白鳳書院、昭和25年

多磨全生園入所者による詩と小説のアンソロジー。児童の作文も。

編纂の中心となった光岡良二(厚木叡)から歌人の中野菊夫宛の葉書が挟まっていた。池袋の古本まつりにて。

厚木叡

傳說

ふか/″\と繁つた樅の森の奥に

いつの日からか不思議な村があつた。

見知らぬ刺をその身に宿した人々が住んでいた。

その顔は醜く その心は優しかつた。

刺からは薔薇が咲き、その薔薇は死の匂ひがした。人々は土を耕し、家を葺き、麪包を燒いた。

琴を奏で、宴(うたげ)に招き、愛し合つた。

こそ泥ぐらひはありもしたが

殺人も 姦通も 賣笑もなかつた。

女達の乳房は小さく、ふくまする子はいなかつた。百年に一人ほどわれと縊れる者はあつたが

人々は首かしげ、やがて大聲に笑ひ出した。

急いで葬りの穴を掘り、少しだけ涙をこぼした。

狂つたその頭蓋だけは、森の獸の喰むに委せた。

いつもする勇者の楯には載せられなんだ。戰ひはもはやなく、石弓をとる手は萎えていた。

ただ ひそかな刺の疼きに 人知れず呻き臥すとき、

祖(おや)たちの猛々しい魂が歸つて來て、その頬を赭く染めた。

宵ごとに蜜柑色に灯つた窓から、うめきと祈りの變らぬ儀式(リテユアル)が

香爐のやうに星々の空に立ち昇つた。幾百年か日がめぐり、人々は死に絶えた。

最後のひとりは褐(かち)いろの獅面神(スフインクス)になつた。

頽(くず)れた家々にはきづたが蔽ひ

彼等の植ゑた花々が壯麗な森をなした。

主のない家畜らがその蔭に跳ね廻つた。夕べ夕べの 雲が

獅面神の双の眼を七寶色に染めた。

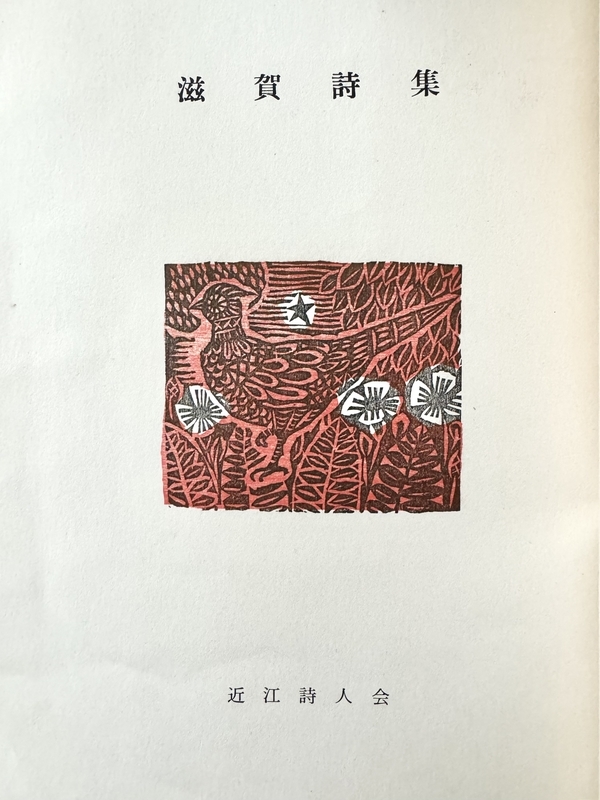

小林英俊『黄昏の歌』近江詩人会、昭和33年

幸福

(武田豊氏へ)

君のもの静かな態度とあの古い人情は

その日の予定をさへ後悔もなく歪めてしまふのだ君は時代をおそらく間違へて生まれて来たのではないか

野良猫のやうに嚙み合ふせち辛い世に

君は温順であまりにつつましい耳を病み、眼を病む不仕合せが

君の心を美しく磨いてゐる

僕は君の不幸が羨しくさへ感じられるのだ

西中行久『街・魚景色』思潮社、1998年

水の幻

骨を抜かれ軽くなったところで

魚は身くずれしている

水底に沈んだままの石などは

一日聞き耳を立てていて

喋らない波にもてあそばれる浮きが

ひとのまにまに沈んだり浮いたりしていて

ときどき異様な光を発する

水の街

眺めている眼というありふれた図式流れに乗った食卓では

眼だけを光らせて

残った家族たちがうまく浮かんでいる濁った空ではみんな魚の息をした

2020年の約10冊

古書の10冊

黄瀛『景星』田村栄、昭和5年6月17日

妹と私の夜

一人の人間の陰影(かげ)に

きいろい灯はシヨパンの『水の曲』をきかせるあゝ、夜も秋だ!

わびしい心を持ち初めてから

私は本をよむことを知つた。

『瑞枝』(ボン書店、昭和9年)とは対照的な、菊半截判の小さい第一詩集。

装幀・挿画は吉田雅子。カバーには版画一点のほかは表題も背文字も刷られていない。入手したものはカバー欠だったので、神奈川近代文学館所蔵の木下杢太郎旧蔵本をもとに模作してみた。(NTラシャ青鼠100kg使用)

吉田雅子は村山槐多「カンナと少女」(大正4年)のモデルで、木彫家・吉田白嶺の娘。黄瀛とは文化学院で出会った。黄瀛が本科に入った年に中学部から美術科へ進んでいる。

『景星』のころ吉田は二十歳、本文にも版画3点を寄せた。

3点目の版画は残念ながら欠けていて、画像は木下杢太郎旧蔵本のコピー。吉田雅子は『瑞枝』の装幀もしているので、黄瀛は長らく好意を寄せていたのだろう。

吉田雅子については佐々木央『円人村山槐多』(東京村山槐多研究会、2007年)に詳しい。

巻頭を飾る肖像は、詩友の栗木幸次郎によるもの。発行者の田村栄ともども親しい仲だったようだ。黄瀛の「詩人交遊録」(『詩神』第6巻第9号)に二人の名が見える。

田村栄『TORSO』田村栄、昭和5年6月10日

霧の夜

お母さんをさがしてる子のやうに

霧のまん中で貨車がふゑを鳴らしてゐる

くらい晩なので

樹は遠くでだまつてるだらう。

装幀・挿画は栗木幸次郎。

黄瀛『景星』と同判型、発行日はその1週間前。『詩神』第6巻7号(昭和5年7月1日)に『景星』と並んで広告が掲載されている。

二冊とも印刷者は田村栄で、野長瀬正夫の以下の文章から田村家の様子がうかがえる。あとがきに製作を手伝った神谷暢と黄瀛への謝辞がある。

一字もプロレタリアを振まはした言葉はない。けれどプロレタリアートの書いた詩である事が分る。彼は外國の作家で云へばフイリツプのやうな人柄である。

朝、父が勤めに行く。彼が活字を拾ふ。母が解版を手傳ふ。友達が来てまた手傳ふ。彼はそうして小さな家で働いてゐる。野長瀬正夫「四冊の詩集」(『詩神』第6巻8号)より

田村は千葉県海上郡旭町(現・旭市)出身で、本詩集を出したあと9月に徴兵検査のため帰郷。同月6日に地元の高神村で起こった漁農民蜂起(高神村事件)をきっかけに伊藤和・鈴木勝らと雑誌「馬」を創刊した。蜂起に同調する記事作品を発表した廉で翌年伊藤が検挙され、兵役についていた田村も伊藤の証人として呼ばれそのまま逮捕された(「馬」事件)。田村は軍法会議にかけられ、東京衛戍監獄で懲役2年の実刑を受けた。

※「馬」事件については、秋山清「伊藤和と「馬」事件など」(『伊藤和詩集』(国文社 1960年)所収)、松永伍一『日本農民詩史 中巻(1)』(1968年)第6章に詳しい。

※今年7月に出た詩誌「馬」第2号の特集は伊藤和だった。『景星』と『TORSO』は7月の石神井書林古書目録から。田村栄が妙に絡む夏だった。

月丘きみ夫・田村栄『ささやかな出発』田村栄、昭和4年

蝸牛と雪の詩

Ⅰ

私は かたつむりとお話しできない

私は けれど蝸牛と一しよに出かけることにしましたかたつむりは まちがいないように歩く

それは美しいことだ、私にもあなた方にも。Ⅱ

私はぴえろであるから、私はうらまない 泣かない

しひたげても 生きる苦しさにも

私は雪のなかに飛び込まうすべてを失なうことによつて

たゞ一つの信實(もの)がえられないのか

雪よ、降れ降れ

私はも一度生命と人情とロシアを考え

私は この汚れた手を雪で洗はう。(月丘きみ夫)

月丘きみ夫は岩手県岩手郡御所村(現・雫石町)の出身。本名・藤本光孝。詩人としては母木光のペンネームもあり。儀府成一の名で小説・童話のほか、宮沢賢治に関する評論・エッセイがある。

『ささやかな出発』は詩友・田村栄との合同詩集で、月丘の上京と徴兵検査のための帰郷をきっかけに編まれた。

月丘は帰郷後アンソロジー『岩手詩集』を企画し、宮沢賢治にも寄稿と編集委員を依頼している(編集委員は断られた)。以後晩年の賢治と親交を結んだ。(儀府成一『人間宮澤賢治』(蒼海出版、昭和46年)参照)

本書も印刷者は田村栄。印刷所は発行者の田村宅と同じ雑司ヶ谷の住所で、「東京新しき村印刷場」とある。当時田村宅は新しき村東京支部の印刷所だったのだ。

加藤健『詩集』竹村書房、昭和12年

第四詩集。装幀・挿画は藤田嗣治。いつか加藤健の盛岡を歩いてみたい。

あをく、月光(つき)の山、

口齒(は)にしみる、雪、

おまへは死んでしまつたのだ、 ほんとうに、 おまへは生きてゐるのだ、

雪がつもる、 そして、絶對の世界がくりひらかれる。

加藤健・松田幸夫『詩集』詩洋社、昭和14年

第七詩集。装幀・挿画は深澤紅子。

前年盛岡に滞在した立原道造を送別する詩がある。無題で献辞もない。以下はその第一連。装幀をした深澤紅子実家の山荘・生々洞に立原は寄寓したのだった。「盛岡ノート」との縁を感じる詩集。

マタ來ルンダヨ、 マタ來ルンダヨ、

その、あをじろい苹果を、 ポケツトに、

ひめてゆくなら、

おまへをまもつてくれるだらう、 祈りのやうに、もつとたしかに、

笠野半爾『水の悲哀』青樹社、昭和8年

画:伊谷賢蔵、装:天野大虹

ふと忘れてゐた人のこゝろを思はせる

雪の夜よ

僕は僕の血よりも白いひとさし指に

小さな角燈(カンテラ)をともしながら

とおい思ひ出を蜘蛛の糸のやうにたぐりよせる「雪の夜の童話」より

福原清『月の出』私家版、1924年

第二詩集。萩原朔太郎が序文を書いている。

「子供」と題する詩は、全巻を通じて最も佳い作品である。

彼等は薄暗い室の一隅や 椅子の下で

深く考へこむやうになる

ごらん

みぢめにも父母は枯草のやうに干乾びてしまふた

人生(ひとのよ)にはなんらのいきいきとした悦びもない

人は晴れた日の青ぞらに

子供らの寂しい姿をみるだらう

彼等はめいめい小さな翅(はね)となつて

あけくれ彼等の故郷をさがすのである子供の神秘な情操が、愛と同情とにみちた心で涙ぐましく歌はれてゐる。丁度それが神秘詩人ブレークの詩想と一致してゐるのである。子供の感情をうたふことのできる人は、 本質的に純眞な詩人でなければならない。

萩原朔太郎「序言」より

『倉橋顕吉詩集』編集発行・立川究、昭和24年

まことに

静かな夜で御座居ます

行儀の良い此處の住民は

みながみな

鳥眼でござゐます

女共は乳も出ない夜を

小供たちは

泣くこともしない夜を

暗闇の空高く

遠くから遠くへ

あれは

星々の間を吠えてゆく

ふくろふの群でござゐます「第三帝國街夜話」(1937年)より

1981年に日記等が増補された『詩集 みぞれふる』が、実弟の倉橋志郎氏により刊行された。

高祖保生誕110年

生誕110年を記念して、9月13日から12月6日まで岡山市の吉備路文学館で特別展が開催されている。

www.kibiji.or.jp

牛窓の生家跡に2018年まであった中屋高祖家の私設資料館「なかなか庵」から瀬戸内市立図書館に寄託された遺品・原稿などが展示される。

10月25日と11月14日には、なかなか庵で詩人の顕彰活動をされてきた清須浩光さんの講演がある。

堀口大學によって高祖の代名詞とされた第三詩集『雪』(1942年)には、数種類の異装本がある。資材が不自由な戦中ゆえの事情もあったろうが、高祖のこの詩集への思い入れの深さもうかがわせる。以下に少しまとめたことがある。今回の展示の参考になれば。

uroburo.hatenablog.com

展示や講演のあと、ぜひ牛窓にも足を延ばして詩人の原風景にふれてほしい。

牛窓となかなか庵には2度訪れたことがある。2012年の初回訪問については以下の日記に、2018年2度目の訪問については「ぽかん」8号に書いた。牛窓散策の参考にでもなれば。

uroburo.hatenablog.com

www.keibunsha-books.com

生誕100年の2010年には、詩人の第二の故郷・彦根の彦根市立図書館で特別展示が行われた。

shigahikone.blogspot.com

生誕120年の2030年、あるいは没後80年の2025年には、横浜の神奈川近代文学館でぜひ企画展をしてほしい。横浜は、詩人の勤め先があったゆかりの地。また神奈川近代文学館は生前に刊行された4冊の詩集『希臘十字』『禽のゐる五分間寫生』『雪』『夜のひきあけ』のほか、関連する同時代の詩人の著作や詩誌を豊富に所蔵する。

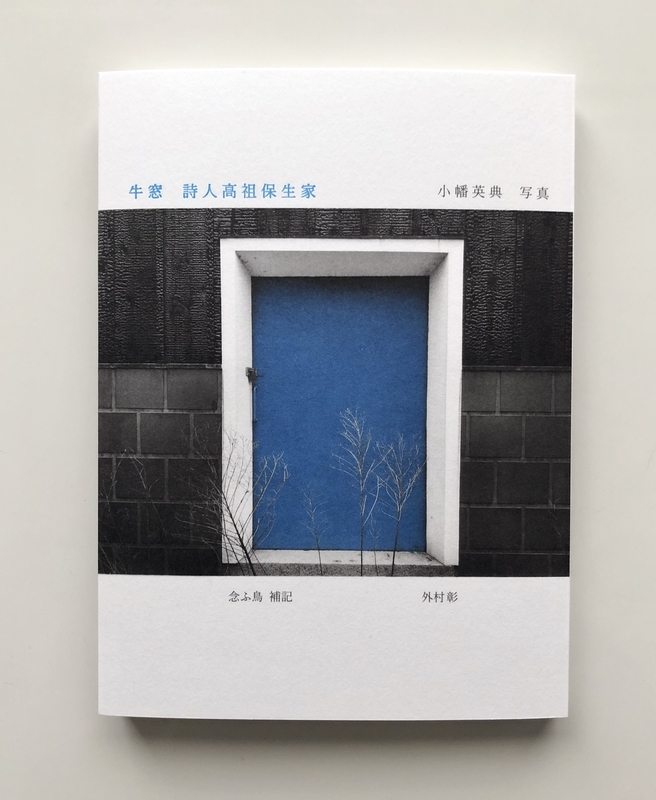

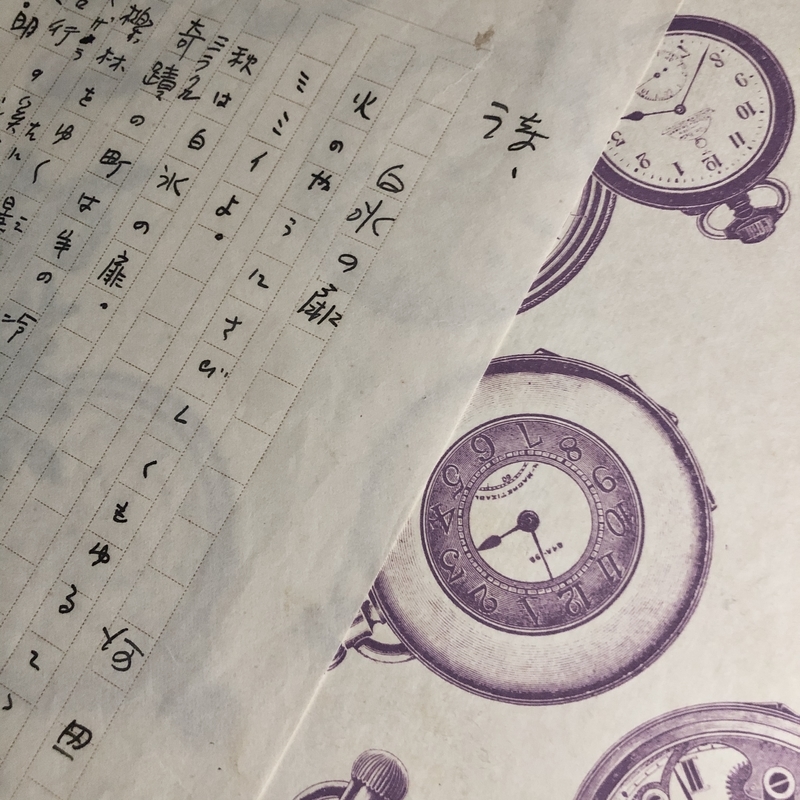

龜鳴屋より評伝『念ふ鳥 詩人高祖保』(外村彰著、2008年)の別冊『牛窓 詩人高祖保生家』が出た。

前半は、龜鳴屋本ではおなじみの小幡英典さん撮影による詩人生家の写真集。後半は、外村彰さんによる評伝の補遺と、ミャンマーの詩人最期の地探訪記。詩人の眠る地にあったものは…